Gewerkschaften und Activision Blizzard, Kollektive in der Kulturbranche, bell hooks und NFTs in Games

Diese Woche in der Grübelkiste: Einschätzungen zu den Missbrauchsklagen und Gewerkschaftsvorhaben im Fall Activision Blizzard, Künstler:innenkollektive als Abkehr vom Bild des Individualgenies, eine kurze Einführung in das Denken der kürzlich verstorbenen Literaturwissenschaftlerin bell hooks und 100 Wörter (oder so) zu den aktuellen NFT-Vorhaben großer Videospielunternehmen.

The Video Game Industry Needs Unions | Tech Won't Save Us

Um was geht es?

Die AAA-Videospielbranche ist krisengebeutelt, und das nicht erst seit gestern. Berichte über toxische Arbeitskulturen, dauerhafte Mehrarbeit und die dadurch entstehenden Verluste von Talenten und Wissen innerhalb der Firmen machen seit einigen Jahren die Runde. Je stärker diese Probleme der Branche in die Öffentlichkeit gerieten, desto lauter wurden auch die Stimmen, die beispielsweise zu Gewerkschafts- und Betriebsratsbildungen im Spielebereich aufriefen. In dieser Ausgabe von Tech Won’t Save Us spricht Moderator Paris Marx mit Journalistin Gita Jackson, die den Status Quo dieses neuen Arbeitskampfes in den USA zusammenfasst und insbesondere über die aktuellen Missbrauchsvorwürfe und Proteste im Fall Activision Blizzard berichtet.

Was hängen blieb:

In erster Linie empfehlenswert, da es sich um eine sehr gute Zusammenfassung der aktuellen Situation und den Fall rund um Activision Blizzard handelt. Es wird auch deutlich darauf eingegangen, dass die Tragweite dieses Falls, (der auch den tragischen Tod einer Mitarbeiterin miteinschließt, die unter den internen Firmenproblemen litt) sowie die Standfestigkeit und breite Unterstützerfront der protestierenden Mitarbeiter:innen einen tatsächlichen Wandel im Gewerkschaftskampf um bessere Arbeitsverhältnisse in der Spielebranche herbeiführen könnte.

Egotrip war gestern! Kunst im Kollektiv | TWIST/ARTE

Um was geht es?

Das Bild des isolierten Künstlergenies, das im stillen Kämmerlein schaffend tätig ist, war zwar historisch prägend, scheint aber nicht mehr den gegenwärtigen Entwicklungen zu entsprechen. Zu diesem Schluss kommt zumindest diese Ausgabe des Magazins TWIST, in der es um verschiedene Kollektive in der Welt der Kunst und Kultur geht.

Was hängen blieb:

Neben den Vorstellungen der einzelnen Künstler:innenkollektive gibt vor allem das kurze Interview mit der Chefredakteurin des Magazins monopol einige interessante Denkanstöße. Lässt sich durch die Arbeit im Kollektiv auch „bessere“ Kunst produzieren, oder sind die Gewinne hauptsächlich in der Eröffnung neuer Gemeinschaften und im Pragmatismus der aktivistisch angesiedelten Projekte zu finden? Auch lässt sich mit diesem Beitrag gut darüber nachdenken, inwiefern Machtstrukturen im Kulturmarkt durch die flachen Hierarchien der Kollektive aufgelockert, und neue Möglichkeiten der Organisation fernab von etablierten kulturellen Institutionen realisiert werden können.

Anschließen könnte man daran natürlich auch endlose Debatten über den Auteur-Begriff, der seit seiner Genese in der französischen Nouvelle Vague der 1950er auch breit diskutiert wurde, sei es in der poststrukturalistischen Auseinandersetzung von Autoren wie Foucault und Barthes, oder in der Anwendung auf modernere Symptome, in denen ein anerkannter Name als vereinendes Element von künstlerischer Vision und Marketing fungiert (man denke zum Beispiel an Denis Villeneuve, der mittlerweile sinnbildlich für eine ganz gewisse Science-Fiction Ästhetik steht).

bell hooks und die Revolution des Afrofeminismus | Philosophie Magazin

Um was geht es?

Vor wenigen Tagen verstarb die Schwarze Feministin und Literaturwissenschaftlerin bell hooks im Alter von 69 Jahren. Einige der Schlüsselbegriffe, die ihre Schriften auszeichneten (namentlich „Intersektionalität“, „Schwarzer Feminismus“, „Schwesternschaft“ und „Ethik der Liebe“), werden in diesem Beitrag des Philosophie Magazins kurz erklärt.

Was hängen blieb:

Zugegebenermaßen kannte ich bell hooks nur von zwei eher kurzen Texten, denen ich studienbedingt begegnet bin. Diese Zusammenfassung einzelner Kernthemen ihres Denkens bietet daher auch für mich gute Anlaufstellen, um sich weiterführend mit ihren Schriften zu beschäftigen. Interessant scheint mir vor allem, dass ihre Kritiken scheinbar nicht (wie beispielsweise bei marxistisch geprägten kritischen Theoretiker:innen) auf der Systemanalyse von gesellschaftlichen Gesamtzusammenhängen aufbauen, sondern eher durch eine Ethik des konstruktiven Miteinanders und der empathischen Liebe gestützt sind. Dies scheint mir ein sehr pragmatischer Ansatz zu sein, der in seiner Anwendung von Situation zu Situation gerade für den alltäglichen Aktivismus wirkungsfähiger sein könnte als die abstrakte Fundamentalkritik von (Re-)Produktionszusammenhängen.

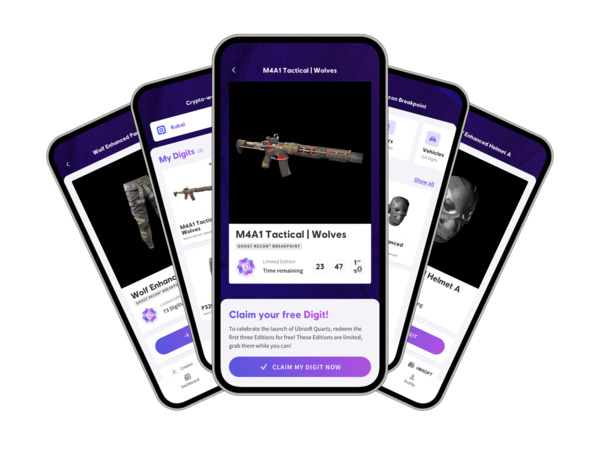

100 Wörter (oder so) über: NFTs in Spielen

Dass die Videospielbranche ihre Probleme hat, kam bereits in diesem Newsletter vor. Auch Ubisoft gehört zu den milliardenschweren Firmen, die in den letzten Jahren mit massiven internen Problemen zu kämpfen hatten. Festhalten lässt sich: Die Branche der hochpreisigen AAA-Games stand noch nie so sehr in Kritik wie aktuell. Dass nun NFTs – also einzigartige Blockchain-Bescheinigungen von digitalen Besitztümern – als Innovationsoffensive herhalten sollen, zeigt die entlarvende Ideenlosigkeit auf, mit der der hochkapitalisierte und aktionärsgetriebene Teil der Videospielbranche auf die Probleme der Zeit reagiert. Anstelle von nachhaltigen Firmenrestrukturierungen, die der immer stärker entfremdeten Arbeit an den mittlerweile gigantomanischen Spieleprojekten entgegenwirken, wird sich dem Hype der digitalen Vollprivatisierung hingegeben. Nach der zugenommenen Ökonomisierung von Progressionssystemen in Spielen würde die zu Ende gedachte NFT-Vision nun auch den spielerischen Austausch selbst auf reine Handelsbeziehungen reduzieren.